我的废话

第一次读布尔迪厄。感觉自己高中阶段和父亲的争执、本科时期感受到的大学本身的矛盾性、关于小镇做题家的迷思,全都得到了解答。

CH1 中选者的选择

对社会地位最低的人来说,接受高等教育的主观愿望比客观机会还要小。

出身越高,选择分科时更遵循家庭建议。

在对学习的态度方面,可以发现同样的差异。不管他们更赞同天才论,还是更相信自己的天才(二者并行不悖),出身于资产阶级的大学生在与他人一样承认存在脑力劳动技术的同时,又对此表示了更大的厌恶。这些技术,如拥有一套卡片或一个时间表,被公认为不能与智力冒险的浪漫形象并存。甚至连学习爱好和过程方面的细微末节,也表现了出身于上层阶级的大学生对智育的无所谓态度。当他们对自己的爱好和能力更为肯定,用极为多样的文化兴趣表现出真正的或所谓的兴趣广泛和成果各异的业余爱好时,其他人则表现出对大学的更多依附。当问及社会学专业的大学生,吏喜欢研究自己的杜会、第三世界还是人种学时,人们发现,社会出身越高,选择“异国”题目和地点的人越多。同样,如果说出身高的大学生更喜欢时髦思想的话(比如认为“神话学”研究更好地体现了社会学的目标),是不是一直受保护的经历使他们的爱好更服从于娱乐的原则而不是实际的原则?是不是在智育方面追求异国情调和表面的好心,只是一种象征性的,或者说无足轻事的炫耀方式,他们借此在说明自己的资产阶级经历的时候把它摆脱掉?为了形成这样一种智力机制,是不是应当提供一一而且要在很长时间内 ― 自由和免费选择的经济与社会条件?

处于有利地位的大学生,不仅从其出身的环境中得到了习惯、训练、能力这些直接为他们学业服务的东西,而且也从那里继承了知识、技术和爱好。一种“有益的爱好”对学习产生的间接效益,并不亚于前面那些因素。

文化行为受到的社会因素的制约,大于个人的兴趣和爱好。

可公共获得的领域,我们能收获相同的知识,然而态度和价值观依然会不同。

纯学校文化,不只是不完全的文化或文化的一个组成部分,而且是一种低层次的文化。

个人完成文化行为的方式赋予这些纯文化的性质:具有嘲弄味道的潇洒,故作风雅的简洁明了,使人态度自如或装成自如的合乎章法的自信,这些几乎总是发生在出身于上层阶级的大学生身上。在这些阶级里,上述行为方式标志着一个人属于精英之列。

文化遗产以更隐蔽、更间接的方式传递,甚至不需要一步步的努力和明显的行动。可能正是最有“文化教养”的阶层,最不需要宣传对文化的崇拜或有意识地进行文化实践的启蒙。在小资产阶级里,情况正好相反。大部分情况下,家长除文化方面的良好愿望外不能传递别的什么东西。有文化教养的阶级却把冗长的教诲作了精心安排,以通过暗中说服的方式使后代接受文化。

并且,反而学校会贬低自己传播的平民色彩的文化,理睬并助长了文化面前的最初不平等。

可是,每个人都得参加这一游戏,因为它以具有普遍性价值的面目出现在人们面前。如果说,出身于处在不利地位的阶级的儿童,经常发现上学就是学习那些人造的东西和教师的辞藻,那不正是因为对这些儿童来讲,学者式思考要先于直接经验吗?他们必须详细地学习巴台农神庙的平面图,却从不离开自己居住的省份;他们必须在整个学习期间同样被迫地,而不是真心地,谈论那些他们也说不上来的东西,谈论过去人们所酷爱的见解肯定法,谈论爱好方面那些无限大和无限小的差异。反复讲传统教育排除了所教全部内容的真实性,就是回避这样一个事实:不同阶层大学生不真实的感觉十分不同。

因此,从掌握文化的难易程度和愿望这两重意义上讲,工农出身的大学生处于最不利的地位:直到近一个时期,他们甚至还不能在家庭环境中找到吸引他们努力求学的因素。正是这样的因素,使中产阶级通过对占有的渴望弥补了原来不占有这一不足。为了使一个儿童进入国立中学并在以后一帆风顺,必须有持续不断的成功(和教师的频频告诫)。

按照极不平等的严格程度选择出来的人面前的相对平等,可以掩盖作为它基础的不平等。

出身于中产阶级和文化教养式存在着细微的差别,他们的校内学习能不能取得同样大的成功?不能排除有的教师把”优秀的“或”天才的“学生与”认真的“学生对立起来,在很多情况下不考虑其他因素,只从学生出生时就注定了的与文化关系的角度来进行判断。中产阶级出身的大学生素来努力学习,并且在工作中发挥他们所处环境推崇的职业美德(如崇拜严格而艰难地完成了的工作)。很多教师在评价这些学生时,也有意识地使用对文化精英使用的标准,当这些学生进人”权威“行列从而属于”精英“时尤其如此。文化和脑力劳动的贵族形象与人们对文化的共同认识是如此地接近,致使它甚至影响到对精英理论最深信不疑的人,阻止他们在表面的平等之外再要求更多的东西。

通过改变标记实现的价值观的颠倒,把认真变成了认真精神,把对劳动的崇尚变成了穷苦劳动者的斤斤计较和艰苦努力,并想以此来弥补天资的不足。从以”精英“的价值体系判断小资产阶级的价值体系的时候起,这一变化就开始了。就是说,按有教养、出身高的人的浅薄涉猎来衡量小资产阶级的价值体系。而这些人毫不费力地就掌握了知识,他们的现状和前途有保证,可以悠闲地追求风雅,敢于卖弄技巧。可是,精英文化与学校文化是如此地接近,小资产阶级出身的儿童(农民或工人的子弟更甚)只有十分刻苦,才能掌握教给有文化教养的阶级子弟的那些东西,如风格、兴趣、才智等。这些技能和礼仪是一个阶级所固有的,因为它们就是这个阶级的文化。对一些人来说,学到精英文化是用很大代价换来的成功;对另一些人来讲,这只是一种继承,它同时包含着便当和便当的诱惑。

如果推而广之,甚至可以说,这些社会决定因素的效果越不为人知,它们的决定作用就越无情。

所以,除去把教育面前的所有不平等归咎于经济不平等或政治意图,从而向这一制度开战之外,没有为教育制度服务的更好方式。事实上,教育制度可以通过其自身逻辑的作用使特权永久化。换言之,就是它可以为特权服务,而不需特权人物主动利用。此后,不管是对高等教育整体还是对它的一个方面而言,企图使教育制度的一个方面得以独立的要求,客观上服务于这一制度及其所效力的全部对象。因为,只需让这些因素从学前教育到高等教育发挥作用,就可以保证社会特权永久化。当奖学金或助学金制度表面上使出身于各个社会阶级的人在教育面前处于平等地位的时候,淘汰中下阶级儿童的机制就会发挥同样的作用(只是较为隐蔽)。这时候,人们可以比任何时候都更有理由,把不同社会阶层在不同层次的教育中所占比例的不平等归结于天资不同或愿望不同。

总之,不平等的社会因素的作用巨大,它可以使教育制度在经济条件平等的情况下,把社会特权转化为天资或个人学习成绩,从而不中断地维护不平等。表面的机会均等实现得越好,学校就越可以使所有的合法外衣服务于特权的合法化。

CH2 严肃游戏与游戏严肃

无疑,哪里的大学生活发达,哪里就留下它的居住场所、活动空间和必经的路线。大学生居住和课余活动的场所尽管分散在城市各个地方,但仍有自己的特色。人们平常的称呼证明了这一点,如“大学生区”、“大学生”咖啡馆、“大学生”住房。大部分大学生只有上一样的课这一个共同点。除此之外,人们无法承认,共同生活和居住这个简单的事实,具有使它聚集的个体结合成一个协调的群体的能力:为一个群体提供一体化框架的不是空间,而是在时间中对空间的有规律和有节奏的使用。

可是,在法国大学的传统中,找不到任何对合作理想的支持。从小学到研究生阶段,以制度为基础的集体工作仅仅是极少数特例。在自己的任务中,教师们往往把组织功能排到最后,对组织大学生集体工作一事尤为如此。更有甚者,从童年时候起,学校反复向学生灌输的完全是一种相反的理想,那就是个人主义的竞争。所以,大学生们可以提出与大学本身格格不入的集体工作的愿望,但是在大学受的教育又没有为他们作任何准备,不能发明使自己与长期以来内化的价值观背道而驰的技术。在这种情况下,大学里的工作小组经常失败的原因,首先是由于大学生——这些由只发展被动倾向的系统制造出来的产品,不能靠决心产生奇迹,凭空创造出一体化的新形式。

此种设计并不事先统一确定大学生象征性行为的内容,有时是专一地和有条理地把自己铸成大学生的意愿,不以一致承认理想大学生的形象为前提。因为,人们想实现的形象可以压缩为实现一种形象的迫切需要。想成为什么样的人和想自我选择,首先是拒绝成为不是自己选择的那种样子。在被拒绝或改变了的必然性当中,处在第一位的是社会出身。在避而不谈家长的职业方面,大学生们往往是一致的,而不管是什么职业。羞愧地沉默,说话半真半假,宣布与家庭断绝关系,都是与一种观点保持距离的好办法。这是学生们无法接受的观点:这种如此缺乏选择的决定,可以决定努力自我选择的人的一切。自我塑造和自我选择的愿望不一定造成某种确定的行为,它只象征性地利用行为,证明自己已经选择了此种行为。所以,无论是大学生对大学生还是对自己个人的评论,无论结果是肯定的还是否定的,总是要回到他是什么这个造成他存在的问题上来。

上面所说的肯定是一种极端现象。但是,是否可以说,具有这些传播手段的组织不可避免地传播一些东西,哪怕是它想传播并且认为正在传播的以外的东西?事实上,不管表面如何,大学一直是在说服那些已经被说服的人:既然它最终的使命是使人接受文化的价值,它就并非真正需要进行强制和惩罚,因为它的顾客都程度不同地向往进入知识分子阶层。可是,进人知识界只是有限的一部分大学生的合情合理的计划。那么,让所有的大学生,包括些以后不会进入知识界的大学生,都用几年的时间来经历这个假设的和游戏式的成为知识分子的过程,会有什么样的作用呢?

学习远不是一种简单的手段,它本身具有自己的目的。孤立地看待当前的学业,人们就会以对出发点和目的的的双重否定为代价,给自己一种全面体验知识分子志向的错觉。从此,学会在社会性决定因素面前做手脚和耍两面派,就成为一种很好的职业准备。因为这样可以掌握一些技术,知识分子通过这些技术可以获得真实的或虚构的对自由智力的体验。

学校环境有不止一种特点使人想到赌博环境:规则的使用只是为了使人参加进来,时间和空间有限而且来自诸决定因素起作用的真实世界。这是因为,通过使人相信自己是赌注,学校比其他各种赌博都更强烈地希望或要求参加者对这一游戏更为依恋。

大学最好的模式是合谋且虚构的对立,是自由辩论和自由命题论文。学校在压力之下,通过此类最为正式的练习,教授如何使用智力方面的自由。认为大学与大学文化有问题,不也是遵循了这一模式吗?因此,怎么能不看到,对学校制度的反抗和对异端的狂热追求,正在通过迂回的途径实现着大学所追求的最终目的?就连那些最循规蹈矩的教师,尽管他们的本意不是这样,也会激发对一种被认为更富有生气、更真实的”反文化“的认同。

表面最放荡不羁的行为,往往只是在传统模式的传统应用范围以外对这些模式的屈从:逃学的好学生是文化游击队员。**如果美国西部片不是作为西文化出现,对西部片的狂热会和现在一样吗?**电影俱乐部负责人听到的议论和发言,是文学和哲学教授一直尽力启发而又往往得不到的。于是对外部强加的规则的反抗,是规则所强加的价值观得以内化的途径之一。这与弗洛伊德的想象有相似之处:被摄取的父亲是从他被杀的时候起才处于支配地位的。

因此,巴黎大学生比其他所有的人都更倾向于把青年和社会的象征性隔绝与才智的形成混滑在一起 。在这种情况下,尽管女大学生的很多选择受制于最传统的模式,她们当中不少人还是通过跨越性别标准在实现着自已所勾划的解放型女知识分子形象。此种解放的最高象征性结果,表现为它所批准的明确倒:先是推崇童贞·后来是另一种神话一一应当不惜一切地丢掉童贞。 而在一定程度上,某些政治归属的吸引力,往往就在于可以使人以最廉价又最严重的形式象征性地消受与家庭环境的隔绝。与社会出身、职业前途及为之作准备的学业等所有约束保持距离,是典型的知识分子游戏,它呼呼并支持为拖饰而拖饰的游戏。社会出身造成的差异越是被回避,人们在观点和爱好中强烈地表现出来的差异就越是明显和突出。不同宗派以如此快的速度,以如此复杂的机制对抗、分化和组合的社会不是很多;论战游戏能以如此巨大的力量从中引起如此激情的群体也很少。于是,一个团体的少数人可以反对这个团体的多数人,并且并不因此而附和他们反对的人在里面处于少数的另一个更大团体中多数人的立场。

事实上,寻找差异需要一个前提。那就是,在差异游戏的限制和在其中进行游戏的必要性两者之间,达成一致。可是,不走出一致划定的范围,就很难发现真正的差异。这样,不同意见总是可能带有虚构性和表面性,人们所辩论的可能永远不是实质性问题。因为要想辩论,就要对实质问题取得一致。

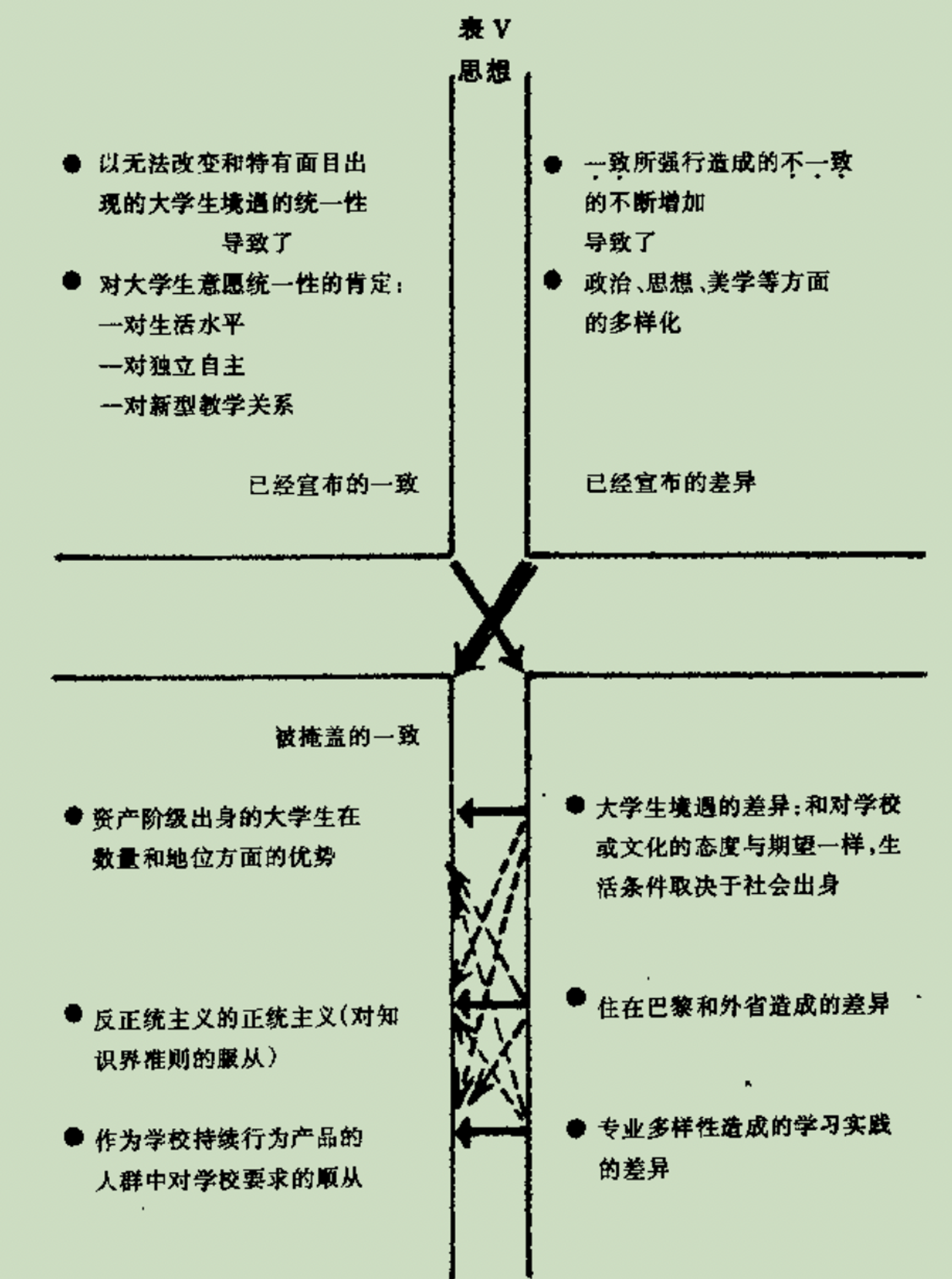

于是,他们的境遇所形成的表象,表现为他们境遇的反面。思想社会学通过将赞成与反对倒置,揭示了已经宣布的差异掩盖的一致和已经宣布的一致掩盖的差异。

CH3 学徒还是小巫

如果前途通过过多的中介与现实相联,那它总容易被认为是虚幻的。孤立地看这种本质上讲是暂时的和过渡的状态,就使大学生在忘记前途的同时忘记了自己。为此目的,大学的传统向他们推荐了两大模式,一个是“考试能手”,一个是“浅薄涉猎”。二者表面上矛盾,却都得到了赞同。前一种人被学习的成功所强烈吸引,除考试外忘掉了一切,出发点就是人们认为考试可以保证的资格。这种“走极端”的大学生的视野受到只注意学习报应的局限,他们与只知道智力探险的无限遥远前景的“浅薄涉猎”者表面上正好相反。认为学艺本身就是自的的幻想,产生了去作知识分子——永恒的学徒的吸引力。但这只是神话般地进行着,因为必须要否认学艺真正为之服务的的,即进入一种职业——知识分子。在上面两种情况下,不论是使现时永恒化还是使它孤立化,所作的努力同样都是使客观地呼唤自己消失的现时固定不变。

被迫面对一个比较现实主义的职业计划,下层阶级出身的大学生永远不能完全堕入浅薄涉猎之中,或者被学习暂时的魅力所吸引。对他们来说,学习首先是一个机会,一个应当抓住的在社会等级中得以迁升的机会。必要性就是法律。他们更了解也更接受自己正在为之准备的职业,更清楚也更承认自己正在为一种职业做准备。大学生与他们的前途,即与他们的学业的关系,直接与本阶级的人接受高等教育的客观机会有关。上层阶级的大学生可以满足于空泛的计划,因为他们从未必须真正选择他们所作的事,这在他们的阶级甚至家庭中司空见惯。可是,下层阶级出身的大学生不能不对自己正在做的事提出疑问,因为他们忘记自己原本可以不做这件事的机会要少得多。

因此,如果说在大学生界经常见到的职业“技术”几乎总是具有魔法的性质,这绝非偶然。无疑,现行制度的逻辑是鼓励学生的惰性和依附性,使他们处在一个不能完全受完全合理的方式所支配的境地:比如,通过贬低成功秘方的作用,通过有时去掩盖正在发挥吸引力(有时是其全部吸引力)的物质和智力技术,通过使他们的判断标准含混不清,具有天赐能力的教师只能加深大学生的无能感、武断敢和注定失败感。在大学生这方面,因为他们更喜欢这样,因为相信天赐的能力比相信通过艰苦劳动去掌握技术所付出的代价要低,所以他们就在缺乏天资的情况下,认为只有魔法才可以对学业的成功产生作用。

CH4 结论

这样,学校的具有合法化作用的权威可以加重社会方面的不平等。因为,处于最不利地位的阶级对自己的命运过于觉悟,对于实现命运的途径又过于不觉悟,从而促进了自己命运的实现。

最后修改于 2022-12-23